Photovoltaïque et « agrivoltaïsme » : réglementation

Tableau récapitulatif des autorisations d’urbanismes et environnementales

par Toutes nos énergies Occitanie

issu du guide de l’opposant.e aux projets photovoltaïques nov.2025

Guide de l’opposant.e aux projets photovoltaïques par TNE Occitanie

nov.2025

Précisions et corrections :

*Quant à la décabornation de l’énergie et réaffirmons la nécessité de sortie du nucléaire tel qu’affirmé dans notre charte.

*Lorsque le PC ou la DP du projet a été déposée après le 9 mai 2024 et que le projet se réclame de « l’agrivoltaïsme » : la CDPENAF doit rendre un avis conforme, c’est à dire décisionnaire, qu’est obligé de suivre la préfecture dans son Arrêté de refus ou d’acceptation (sauf cas d’illégalité manifeste dans la décision de la CDPENAF, cf instruction ministérielle de février 2025). Donc convaincre tous les membres de la CDPENAF est une priorité https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/commission-departementale-preservation-espaces-naturels-agricoles-forestiers

* lorsque le PC ou la DP ne se réclame pas de « l’agrivoltaïsme », il relève par défaut du PV dit « agricompatible » et ne peut aller que sur des surfaces décrites dans le Document-cadre départemental. En ce cas l’avis de la CDPENAF est un avis simple, c’est à dire consultatif. mais selon les rapports de force dans les départements, la préfecture suit généralement l’avis de cette commission. D’autant plus que la préfecture est représentée dans son vote par la DDT au sein de cette commission. Donc vérifier comment elle a voté sur le projet, permet de savoir ce qu’elle décidera quant à son arrêté.

*subtilité : tant que le document-cadre n’est pas promulgué par la pref, les projets de cette « seconde catégorie » relèvent du régime juridique antérieur à la loi APER : rapprochez-vous de notre cellule juridique et/ou de l’annuaire des avocat.es pour le contrer et argumenter.

*l’Avis de la CDPENAF intervient dans les deux mois après le dépôt du PC ou de la DP, et non pas après ou pendant l’enquête publique. C’est donc une priorité que de convaincre les membres de la CDPENAF de voter contre le projet.

Prise en compte de la thématique « eau » dans les projets de centrales photovoltaïques au sol

Doctrine départementale des Hautes-Pyrénées

PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

LIÉES AU DÉPLOIEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE

par le Conseil National de Protection de la nature (CNPN)

extraits du rapport du CNPN de juin 2024

4.1 Planification et zones d’accélération des ENR

Tout projet de centrale photovoltaïque doit respecter les règles d’urbanisme en vigueur (PLU, PLUi, SCOT, règles générales de l’occupation des sols). En particulier, l’article L. 151-11 du code de

l’urbanisme limite les possibilités d’implantation des centrales photovoltaïques au sol en zones A (agricoles) et N (naturelles et forestières) des PLU et PLUi : le règlement « peut autoriser les

constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages », tout en montrant l’intérêt collectif du projet.

Le guide 2020 du ministère de la transition écologique sur l’instruction des centrales solaires au sol insiste sur ce point : « il est contraire aux objectifs de la loi d’autoriser globalement les centrales solaires au sol en zone agricole ou en zone naturelle des plans locaux d’urbanisme ». Il rappelle que la loi ALUR du 24 mars 2014 « a renforcé l’objectif de lutte contre l’urbanisation diffuse des zones naturelles, agricoles et forestières en conférant un caractère exceptionnel aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL). Or, le respect d’une « capacité d’accueil limitée » pour tout STECAL ne semble pas cohérente avec l’accueil de parcs photovoltaïques de grande dimension ».

Par ailleurs, les installations agrivoltaïques sont considérées comme « nécessaires » à l’exploitation agricole (art. L. 111-27 du code de l’urb.) au sens de l’article L. 111-4 C. urb. (construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune dans l’hypothèse de l’absence d’un document d’urbanisme), de l’article L. 151-11 déjà cité et de l’article L. 161-4 C. urb. (dispositions similaires à celles de l’art. L. 151-11 en ce qui concerne les cartes communales). Toutefois, l’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative (art. L. 111-28 du code de l’urb.).

Les projets doivent également respecter les dispositions de la loi littoral et de la loi montagne, et, notamment, le principe d’implantation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existant (Montagne) et les agglomérations et villages existants (Littoral). Des exceptions sont toutefois possibles, avec des conditions variables selon les configurations (document d’urbanisme ou pas…) (art. L. 122-7 Montagne / L. 121-12-1 Littoral).

Les projets doivent également respecter les dispositions de la loi littoral et de la loi montagne, et, notamment, le principe d’implantation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existant (Montagne) et les agglomérations et villages existants (Littoral). Des exceptions sont toutefois possibles, avec des conditions variables selon les configurations (document d’urbanisme ou pas…) (art. L. 122-7 Montagne / L. 121-12-1 Littoral).

Dans les faits, les choses se passent différemment et plusieurs projets soumis au CNPN concernent des installations envisagées dans les zones A ou N des PLU. De fait, le décret 2024-318 du 8 avril 2024 valide la possibilité d’installer des centrales photovoltaïques au sol dès lors que « le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable à l’implantation de panneaux photovoltaïques dans le PLU(i) », et y ajoute une série d’espaces potentiels, dont tous les plans d’eau, sans limitation.

Même les espaces protégés n’empêchent pas l’installation des centrales photovoltaïques au sol : elle est même possible jusque dans les zones d’adhésion des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites patrimoniaux remarquables, les sites classés, les abords de monuments historiques. Mais elle devra alors faire l’objet d’un avis conforme des autorités concernées.

La loi APER de 2023 a consacré des zones d’accélération des ENR : chaque commune doit effectuer des concertations citoyennes en vue de proposer, ou non, certaines parties de son territoire au

déploiement des ENR, dont l’énergie photovoltaïque. Ces zones d’accélération, déterminées sans que la biodiversité ne soit un critère prépondérant, sont ensuite validées au niveau régional par un « comité régional de l’énergie », qui reste à créer à ce jour dans la plupart des régions (C. énergie, art. L. 141-5-2 et D. 141-2-1 et s.). Une procédure de modification simplifiée des documents d’urbanisme sera possible pour permettre la mise en place de ces zones d’accélérations des ENR.

En matière d’artificialisation des sols, le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace, pris en application de la loi Climat et Résilience, dispose que si elles respectent plusieurs conditions cumulatives, les centrales photovoltaïques au sol sont réputées ne pas occasionner une artificialisation des sols au sens du décompte de ces surfaces prévues par la loi. Ces conditions sont :

• la réversibilité de l’installation, qui implique de ne pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol,

• le maintien du couvert végétal correspondant au type de sol et des habitats naturels préexistants,

• la perméabilité des voies d’accès,

• une hauteur au point bas de 1,10m minimum,

• un espacement entre deux rangées de deux mètres minimum.

Si un projet de centrale photovoltaïque ne respecte pas ces conditions, la surface de sol concerné devra être considérée comme artificialisée. Par exemple, si un projet de centrale photovoltaïque propose une hauteur minimale des panneaux photovoltaïques à 0,60 m, toutes les surfaces de panneaux situées entre 0,60 m et 1,1 m de hauteur minimale seront considérées comme artificialisées. Le porteur de projet devra alors déclarer les surfaces artificialisées créées dans tous les documents de planification concernés par l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) comme par les PLU, PLUi, SCoT. Ces surfaces devront ainsi être ajoutées dans le calcul total des surfaces artificialisées de ces documents, ce qui réduira donc d’autant les possibilités de création de logements ou d’infrastructures. Il faut rappeler ici que la loi Climat et Résilience, a pour objectif, en matière d’urbanisme, d’atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » des sols d’ici à 2050 avec une division par deux du rythme de la consommation d’espace à l’horizon 2031. Ainsi la création de surface artificialisée est fortement

pénalisée.

4.2 Photovoltaïque et aires protégées

La France dispose de multiples statuts d’aires protégées. Dans l’état actuel de la réglementation, l’installation de centrales photovoltaïques au sol est juridiquement possible au sein d’une Réserve

Naturelle ou d’un Parc National si l’avis conforme des autorités concernées est favorable. Seules les zones d’accélération des ENR prévues par la loi APER y sont interdites. Le CNPN considère que cette réglementation, et la récente loi sur l’accélération des énergies renouvelables, n’ont pu tenir compte des exigences nouvelles du décret de Zones de Protection Forte (ZPF) de 2022, dont la liste des activités humaines compatibles doit faire l’objet d’un décret d’application (une mission confiée à l’IGEDD par le Ministère chargé de l’environnement début 2024 est en cours à ce sujet). Pour le CNPN, les projets photovoltaïques au sein des aires protégées relevant de l’article 2-I du décret de ZPF ne sont pas cohérents avec la définition que ce décret en donne : « Est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».

Concernant les aires protégées relevant du classement potentiel en ZPF (article 2-II du décret ZPF)43, l’installation de centrale photovoltaïque au sol est théoriquement possible comme sur d’autres types d’espaces – mais généralement rejetée par les services de l’Etat au titre de l’évitement et du principe d’action préventive (art. L. 110-1 du code de l’environnement). 43 Les espaces couverts par des Obligations Réelles Environnementales, les Zones Humides d’intérêt environnemental particulier, certains cours d’eau, les sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, les périmètres de protection des Réserves naturelles, les sites des Conservatoires des Espaces Naturels, les Sites Classés, les Réserves nationales de chasse et de faune sauvages, concernés respectivement par les articles du code de l’environnement L. 132-3, L. 211-3 (a du 4° du II), L. 214-17 (1° du I), L. 322-9, L. 332-16, L. 341-1, L. 414-11, L. 422-27), ainsi que les Espaces Naturels Sensibles, la Bande littorale, les Espaces remarquables du littoral (code de l’urbanisme, art. L.113-8, L. 121-16 et L. 121-23), les Forêts de protection prévues par l’article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques, enfin certains sites du domaine foncier de l’Etat

Au sein des aires d’adhésion des parcs nationaux (art. L. 333-1 du code l’environnement), qui ont « vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable », la conformité des projets photovoltaïques doit être évaluée en fonction notamment de l’atteinte au « caractère » du Parc national et à la solidarité et la continuité écologique entre l’Aire d’adhésion et la Zone cœur (selon l’arrêté ministériel du 23 février 2007 sur les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des Parcs Nationaux), et à l’objectif de l’Aire d’adhésion de concourir à la protection de la Zone cœur, en termes de protection du patrimoine naturel et des paysages.

La réglementation des sites RAMSAR (art. L. 336-2 du code de l’environnement) précise que ces sites doivent être « gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle », ce qui implique « le maintien de leurs caractéristiques écologiques », les projets photovoltaïques apparaissent pour le CNPN incompatibles avec leur statut dédié à la conservation des oiseaux d’eau et des zones humides.

Sur les sites Natura 2000 (à protéger, selon l’article L. 414-1 du code de l’environnement), la compatibilité d’un projet photovoltaïque doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 selon l’article L. 414-4 du code de l’environnement, intégrant notamment 1) les espèces et/ou les habitats qui ont présidé à la délimitation du site, dont leur état de conservation à maintenir ou à rétablir, dans et hors site (selon l’art. 17 de la directive Natura 2000), 2) la fonctionnalité et la solidarité écologiques du site et au sein de la matrice paysagère où il s’insère, intégrant les effets cumulés (comme par exemple zone hors site pour le cycle biologique d’espèces).

Dans les Parcs Naturels Régionaux (art. L. 333-1 du code de l’environnement), dont la mission fondamentale vise à la protection des patrimoines et des paysages (selon l’art. R. 333-1 du code de l’environnement), la compatibilité d’un projet photovoltaïque doit notamment être évaluée dans le respect des « Objectifs de qualité paysagère » et des enjeux patrimoniaux, impliquant l’identification dans la charte de zones qui n’ont pas vocation à accueillir des installations photovoltaïques. Ils peuvent également inclure dans leur charte une doctrine organisant les possibilités de leur implantation (surface maximum, intégration paysagère, etc). Dans un Parc Naturel Régional, les propositions de zones d’accélération des ENR sont faites en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc (art. L. 141-5-3, II, 2° du code de l’énergie).

Concernant les Biens du patrimoine mondial de l’UNESCO (art. R. 612-1 du code du patrimoine), il est précisé que l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent les protéger ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon. Les projets photovoltaïques doivent donc s’inscrire dans ce cadre, notamment en termes d’urbanisme et de protection de l’environnement. Dans les Réserves de biosphère (art. L. 336-1 du code de l’environnement), la réglementation est la même que dans tout espace rural.

En plus des aires protégées, la France compte également des zones dites « d’inventaires » et des zones « à vocation écologique », qui visent à identifier les zones prioritaires basées sur les enjeux de connaissance, sans prétention d’exhaustivité.

Au sein des ZNIEFF et des ZICO44, qui participent à l’inventaire du patrimoine naturel national, l’évitement prévu dans le cadre du principe d’action préventive doit être appliqué par le porteur de projet, qui doit démontrer qu’il n’y a pas atteinte aux espèces et aux habitats patrimoniaux et à la fonctionnalité écologique de la zone ;

Concernant les continuités écologiques, selon l’article L. 371-1 du code de l’environnement et le décret 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui figurent au SRADDET ou au SDRIF (trames vertes et bleues) et qui doivent être prises en compte par les documents d’urbanisme et aux chartes de PNR, 44 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ; Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. le porteur de projet doit démontrer l’absence d’impact du projet photovoltaïque sur la conservation et l’amélioration de la qualité écologique des milieux et la garantie de la libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages.

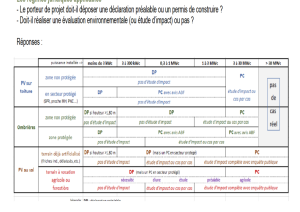

4.3 Le permis de construire

Actuellement, tous les projets photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 1MWc sont soumis à permis de construire, instruit par le service urbanisme des Directions Départementales des Territoires.

-

-

-

NDLR : attention : le seuil pour le PV est passé à 3 MWc : voir le décret de décembre 2024, et le recours déposé par la Confédération paysanne

-

-

En deçà de ce seuil, une déclaration préalable est nécessaire, à l’exception des installations inférieures à 3 kWc mises en place au sol. Ainsi, tous les projets sur toiture nécessitent au moins une

déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, qui doit être effectuée auprès du Maire. Dans le cas où une dérogation à la protection stricte des espèces est nécessaire, le permis de construire ou la non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre tant que la dérogation n’aura pas été obtenue (L. 425-15 C. urb.)

4.4 L’évaluation environnementale

Les installations d’une puissance supérieure ou égale à 1MWc sont soumises à évaluation environnementale systématique, ce qui implique la réalisation d’une étude d’impact environnementale. Les installations d’une puissance comprise entre 300 kWc et 999kWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas. Les installations sur ombrières et toitures ne sont pas soumises à évaluation environnementale (C. envir., art. R. 122-2).

A noter que le seuil de déclenchement de l’évaluation environnementale systématique a été augmenté en 2022 : il était de 250 kWc pour passer à 1000kWc. Les « petits projets » échappent ainsi à cette évaluation préalable et peuvent localement détruire des espèces protégées faute de réalisation d’une étude d’impact sur la faune et la flore présentes sur le site.

Le processus d’évaluation environnementale est porté par la demande de permis de construire ou, en priorité, si elle occasionne un défrichement soumis à autorisation, par cette demande d’autorisation qui est préalable au permis de construire dans le processus de déclenchement de l’évaluation environnementale. Depuis la loi APER, il est interdit de défricher plus de 25 ha pour un projet photovoltaïque, ce qui constitue une avancée notable (applicable depuis le 10 mars 2024).

Lorsque le projet entraîne des incidences au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques et de Natura 2000, une évaluation des incidences doit être jointe à l’étude d’impact. Les

centrales photovoltaïques au sol ne sont pas soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), contrairement aux éoliennes.

NDLR : L’instruction ministérielle de février 2025 précise quelle est la distinction ombrières / installation agrivoltaïque : cette distinction est primordiale puisque dans le cas d’installations classées en « ombrières », c’est le maire qui octroie le permis de construire et non la DDT, il n’y pas d’évaluation environnementale systématique des projets > 1 MWc. L’instruction technique indique que le cadre réglementaire à utiliser est celui de l’agrivoltaïsme, donc avec délivrance du permis par le préfet et évaluation environnementale. L’utilisation du régime assoupli pour les ombrières « ne peut être exclu », « à titre très exceptionnel« , sans trop apporter de précision. Elle précise seulement que « la seule justification d’une nécessité économique (ressource énergétique pour une exploitation agricole » n’est pas suffisante.

4.5 Deux échelles d’instruction

Comme pour de nombreux projets d’aménagement, la DDT et la DREAL peuvent être amenées à instruire un dossier, et les deux institutions se renvoient régulièrement des parties de l’instruction.

Notre enquête dans quatre régions indique que le fonctionnement de l’instruction varie d’une région à l’autre, et même d’un département à l’autre. Par exemple, si les demandes de dérogation « espèces protégées » sont généralement instruites par les DREAL, elles sont prises en charge par la DDT dans certaines régions comme le Centre Val-de-Loire, les Pays-de-Loire et la Bretagne.

Généralement, le porteur de projet soumet un préprojet pour une première évaluation par les services de l’État. C’est alors généralement le pôle « ENR » de la DDT qui en est chargé, et qui saisit alors – ou non, selon les régions – le service « espèces protégées » et/ou le service « paysage » de la DREAL, pour fournir en retour un pré-cadrage de la part des deux administrations au porteur de projet.

L’autorité compétente pour délivrer un permis de construire est le Préfet de département : une fois la demande de permis de construire déposée, le dossier est donc traité par la DDT(M) (ou par les DEAL/DGTM en outre-mer). Lorsqu’une autorisation environnementale est requise (et donc un avis de l’Autorité Environnementale), le service concerné de la DREAL reçoit l’étude d’impact pour saisir la MRAE, qui doit donner un avis dans un délai de deux mois. Ce service est distinct du service « espèces32 protégées ». Dans certaines régions, les échanges sont restreints ou absents entre les deux services, car le délai très court dont dispose la MRAE ne permet que peu d’allers-retours. Dans d’autres régions, il est quasiment systématique et le service « espèces protégées » est mis à contribution pour aider à analyser les lourds dossiers.

Dans certaines régions, des échanges ont lieu de manière fluide entre la DDT(M) et les services « espèces protégées », « paysages » de la DREAL. Mais d’une DDT(M) à l’autre, le mode de

fonctionnement varie : certaines ne consultent que très peu les DREAL pour vérifier si un dossier nécessite ou non une dérogation « espèces protégées », d’autres le font systématiquement.

Ces administrations font face à un afflux de dossiers, notamment en matière de projets photovoltaïques au sol, et se retrouvent dans des conditions de flux tendu où elles parviennent à faire

ajouter certaines mesures ERC aux dossiers, mais ne peuvent superviser l’ensemble des dossiers qui leur parviennent, dont la qualité est très variable. A titre d’illustration, en 2023, la DREAL Bourgogne- Franche-Comté a analysé 73 projets de pré-cadrage (en amont de l’instruction) pour des centrales photovoltaïques au sol et 61 projets avec demande de permis de construire. La fonte des effectifs des services du Ministère de la Transition Écologique et le turn-over important des personnes, encouragées par les recommandations de projet de carrière visant à ne pas « stagner » trop longtemps sur un poste45, ont pour conséquence une réduction du nombre d’instructeurs ayant les compétences territoriales et techniques poussées exigées par l’analyse des dossiers.

En l’absence de dépôt de demande de dérogation « espèces protégées », l’autorisation préfectorale est accordée au titre du code de l’urbanisme : le contrôle des mesures ERC s’effectue donc par les

services en charge de l’urbanisme, et non par les services en charge de l’environnement.

4.6 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

Tous les projets soumis à étude d’impact doivent être examinés par l’Autorité Environnementale, qui les délègue pour partie à la Mission Régionale d’Autorité environnementale – MRAe. Cet avis vise à éclairer la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux et est joint le cas échéant à l’enquête publique. Si les MRAe bénéficient d’un accompagnement par des

fonctionnaires, ses experts travaillent sur une base bénévole (ou faiblement rémunérée) et l’afflux de dossiers peut les submerger de travail et mettre en difficulté leur mission.

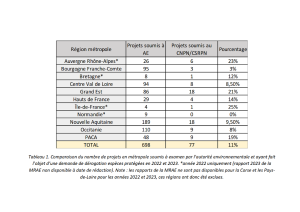

Ainsi, une enquête menée dans le cadre de cette autosaisine auprès de quatre DREAL au cours en début d’année 2024 révèle les chiffres suivants.

En Région Centre-Val-de-Loire, 60 dossiers relatifs à des projets photovoltaïques ont été soumis à MRAE en 2023. Du fait de cet excès de projets, la MRAE n’a pu en examiner que 30 : une moitié a donc fait l’objet d’avis favorable tacite. 45 Témoignage d’un agent DREAL 33

En Région Nouvelle-Aquitaine, la MRAE a été saisie pour 73 dossiers relatifs à des projets photovoltaïques en 2022 et 116 en 2023. Elle n’a rendu respectivement « que » 10 et 12 avis favorables

tacites.

En Région Bourgogne-Franche-Comté, la MRAE a été saisie pour 32 dossiers en 2022 et 63 dossiers en 2023. Elle a rendu respectivement 6 et 39 avis favorables tacites.

En Région PACA, la MRAE a été saisie pour 25 dossiers en 2022 et 23 dossiers en 2023 et n’a rendu aucun avis favorable tacite.

Ce nombre élevé d’avis tacites des MRAE (25% à l’échelle des quatre régions sondées) reflète la difficulté de travailler dans les délais très courts (deux mois) dans lesquels les avis doivent être rendus. Une augmentation notable de création de centrales photovoltaïques au sol est constatée en 2022 et 2023 dans la majorité des régions

4.7 Le déclenchement de la demande de dérogation espèces protégées

L’avis n°463563 du Conseil d’État du 9 décembre 2022 souligne que la procédure de demande de dérogation « espèces protégées » ne s’impose que si des risques pour les espèces protégées sont « suffisamment caractérisés » : « Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles

permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation » espèces protégées » »

Ce qui peut sembler en contradiction avec l’article L. 411-1 du code de l’environnement et les arrêtés de protection des mammifères (23 avril 2007), des oiseaux (arrêté du 29 octobre 2009), des reptiles et des amphibiens (8 janvier 2021), des insectes (23 avril 2007), des mollusques (23 avril 2007), et les arrêtés équivalents dans les outre-mer, qui interdisent strictement « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux », ce que les mesures d’évitement et de réduction ne permettent en général pas de supprimer. Il n’y a que pour les végétaux protégés que l’altération ou la dégradation des sites n’est pas visée par leur arrêté de protection : les mesures d’évitement et de réduction peuvent alors effectivement éviter d’y contrevenir. Cependant, à partir du moment où la réglementation prévoit la possibilité d’une dérogation à la protection, sous réserve de la vérification de certaines conditions, le risque pour l’espèce (que met en exergue la référence à l’état de conservation) devient « le » seuil de référence. Il ne s’agit pas en outre d’un simple état de fait, mais impose une démonstration de la part du pétitionnaire : à partir du moment où il y a présence, même temporaire, d’une espèce protégée, il doit démontrer que les mesures d’évitement ou de réduction qu’il prend (comme un bridage sur les éoliennes) diminuent le risque pour qu’il ne soit plus caractérisé et le « libère » d’une demande de dérogation46.

Mais c’est une preuve qu’il doit rapporter dans le cadre de sa demande. Il ne s’agit pas simplement pour lui de déposer un dossier sans demande de dérogation et d’attendre que l’administration lui demande de le compléter (le cas échéant) en indiquant qu’il y aurait des espèces protégées : 1/ c’est à lui de justifier qu’il n’y a pas d’espèce protégée et 2/ s’il y en a, qu’il a mis en œuvre ce qui est nécessaire pour qu’il n’y ait pas de risque caractérisé.

La conséquence de cet avis du Conseil d’État et de son application par l’autorité administrative est qu’actuellement la majorité des centrales photovoltaïques au sol sont autorisées sur des milieux

naturels ou semi-naturels sans demande de dérogation espèces protégées, malgré la destruction des sites de reproduction ou de repos qu’elles occasionnent. Cela concerne également tous les types de projets d’aménagement autres que le photovoltaïque au sol.

Par ailleurs, cet avis renvoie à l’administration la responsabilité d’évaluer la nature d’un risque « suffisamment caractérisé », occultant par là même la raison pour laquelle l’avis des instances scientifiques que sont le CNPN ou les CSRPN est requis pour les dérogations espèces protégées : une telle appréciation requiert des compétences scientifiques et naturalistes que ne sont pas supposés détenir tous les instructeurs des services de l’État – notamment dans le contexte de turn-over au sein de ces services et de contraction des effectifs évoqués précédemment. La raison de la consultation de ces instances scientifiques est que seul un collège d’experts est à même d’évaluer de manière indépendante si 1) les inventaires faune-flore permettent d’évaluer correctement les impacts d’un projet en fonction de sa localisation, de son objet et de sa surface ; 2) les impacts bruts sont correctement évalués ; 3) les mesures d’évitement et de réduction sont adaptées aux enjeux, réalistes et réalisables47 ; 4) les impacts résiduels après évitement et réduction sont correctement évalués.

Avec cet avis, le Conseil d’État laisse les instructeurs des services déconcentrés beaucoup plus isolés, et potentiellement démunis face à des études d’impact environnementales portant sur des sujets scientifiques pointus. Il laisse un plus grand pouvoir au maître d’ouvrage, qui confie à son bureau d’étude la commande de présenter un dossier lui permettant d’éviter la procédure de dérogation 46 On relèvera qu’il s’agit bien seulement de prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction, et non celles de compensation. 47Par exemple, l’évolution de la législation en matière de risque incendie rend désormais inopérantes de nombreuses mesures de réduction en matière de gestion de la végétation in situ, sans que cela conduise à réviser l’absence de besoin de dérogation espèces protégées espèces protégées, dans une analyse des impacts résiduels après évitement et réduction qui ne bénéficie pas de l’indépendance alors requise.

Les témoignages des services instructeurs indiquent qu’il est rarissime qu’un porteur de projet sollicite lui-même une dérogation « espèces protégées ». Comme le précise un agent, « ils s’appuient

systématiquement derrière l’avis du Conseil d’État et présentent des études d’impact dont l’objectif est de montrer que, grâce aux mesures prévues, leur projet aura un effet bénéfique sur la biodiversité ».

En conséquence, les services instructeurs peinent à exiger des dossiers de demande de dérogation « espèces protégées ».

Quelques chiffres nous sont parvenus de certaines DREAL sollicitées :

• En 2022, en Bourgogne-Franche-Comté, sur 61 projets photovoltaïques ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, seuls deux (3%) ont fait l’objet d’une demande de

dérogation espèces protégées. 28 ont été autorisés, sans nécessiter de demande de dérogation espèces protégées, trois ont été rejetés. Pour 18 d’entre eux, la DREAL a demandé des compléments (les inventaires étant jugés insatisfaisants) ou a considéré qu’une demande de dérogation était nécessaire : s’en suit alors le plus souvent une contestation de la procédure de la part des porteurs de projets auprès du Préfet48.

• En 2023 en région Centre-Val-de-Loire, sur les 60 demandes de permis de construire déposées, seuls 4 dossiers (6,6 %) ont fait l’objet d’une demande de dérogation auprès du CSRPN. Sur les 80 permis de construire dont l’instruction est terminée pour les années 2022 et 2023, 80% ont reçu une autorisation et 20% un refus49.

• En 2022 et 2023 en PACA, sur les 48 demandes de permis de construire déposées, 9 ont fait l’objet d’une demande de dérogation. Aucun arrêté de refus n’a été émis.

Une analyse des rapports des MRAE disponibles en ligne permet d’aboutir au bilan suivant (tableau 1) : 11% des projets de centrales photovoltaïques au sol font l’objet d’une demande de dérogation espèces protégées

4.8 Examen par les CRSPN ou le CNPN

En cas de demande de dérogation « espèces protégées », le CNPN ou le CSRPN concerné fait l’objet d’une consultation obligatoire, et rend un avis consultatif sous un délai de deux mois à compter de sa saisine. La décision d’octroi (ou de refus) d’une dérogation est ensuite rendue par le Préfet de Département. Comme nous l’avons vu précédemment, seule une faible part des dossiers de centrales photovoltaïque au sol fait l’objet d’une demande de dérogation. Toutefois, sur la base des puissances installées (ou des surfaces grillagées), nous estimons qu’en raisonnement surfacique, environ 30 % des surfaces équipées concernent des projets ayant fait l’objet d’un examen par les CSRPN ou le CNPN (en considérant une moyenne annuelle de 3GW installés).

La répartition des dossiers entre CNPN et CSRPN dépend des espèces concernées par la demande de dérogation « espèces protégées » : si une espèce figure sur la liste de l’arrêté du 9 juillet 1999 ou sur l’arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du CNPN, la demande est soumise à ce dernier. Sinon, elle est examinée par le CSRPN. Ces listes ont essentiellement été déterminées en fonction du degré de menace « liste rouge » des espèces protégées.

Depuis la loi APER et le décret d’application du 28 décembre 2023, les projets photovoltaïques d’une puissance installée supérieure ou égale à 2,5 MWc bénéficient d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors que la puissance totale de l’énergie photovoltaïque installée dans le territoire est inférieure aux objectifs territorialisés de la PPE, soit la satisfaction de facto du premier critère à analyser afin de pouvoir déroger au régime de protection des espèces protégées (C. envir., art. L. 411-2).

Le CNPN et les CSRPN examinent donc les deux autres conditions restantes d’octroi d’une dérogation : l’absence de solutions alternatives satisfaisantes de moindre impact sur la biodiversité et la nécessité que le projet « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

Sur les années 2022 et 2023, le CNPN a examiné 36 dossiers de demandes de dérogation « espèces protégées » pour des centrales photovoltaïques au sol. Les projets soumis au CNPN font en moyenne 31,5 ha, et totalisent 1130 MWc de puissance installée projetée. Le plus grand était un projet de 143,6 ha en Haute Vienne par la société Néoen, à Lussac-les-Églises et Saint-Martin-le-Mault.

Ils ne sont que 36% à avoir reçu un avis favorable. Ce faible pourcentage d’avis favorables est à comparer au total de 50,5% d’avis favorables émis pour l’ensemble des dossiers d’aménagement : les dossiers de centrales photovoltaïques au sol reçoivent significativement moins d’avis favorables que d’autres types de projets d’aménagement.

Ce faible taux d’avis favorables s’explique par deux principales raisons. La première est le constat fait par le CNPN d’une démonstration généralement trop faible de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes de moindre impact et de l’insuffisance de mise en œuvre de la séquence ERC. La seconde raison tient au fait que très peu de dossiers de centrales photovoltaïques au sol sont transmis au CNPN ou aux CSRPN : ce ne sont que les dossiers que les services instructeurs ont jugé particulièrement problématiques pour les espèces protégées qui leur parviennent. Ces constats sont d’ailleurs identiques pour l’éolien.

Parmi les CSRPN, 61 dossiers ont été examinés en 2022 et 202350. Ils sont 57 % à avoir reçu un avis favorable, soit avec des recommandations, soit sous conditions. Cette différence peut notamment s’expliquer par le fait que les CSRPN voient en théorie des dossiers à enjeux moindres (les projets ayant des impacts sur les espèces en danger d’extinction remontant au CNPN), ainsi que par la surface moindre (la moyenne est de 13,4 ha, contre 35,5 ha pour les dossiers passant en CNPN).

La manière dont les avis sont suivis par les Préfets n’est pas connue et nécessiterait une enquête détaillée que nous n’avons pas menée. Dans le Grand-Est, pour un dépôt de 17 dossiers 2022 et 2023 auprès du CSRPN, il y a eu sept avis défavorables, dont deux ont pour l’instant fait l’objet d’un arrêté préfectoral contradictoire d’autorisation

4.9 Les phases de consultation du public

Différentes phases sont possibles, certaines facultatives, d’autres obligatoires. Le processus de choix des zones d’accélération pourrait permettre d’intégrer davantage les citoyens dans la planification locale du photovoltaïque, mais les premiers retours d’expérience semblent indiquer des situations contrastées.

La seule phase obligatoire est la consultation du public, qui intervient en fin de séquence, lorsque le projet est déjà très abouti. Elle ne peut être inférieure à un mois et le dossier d’enquête doit contenir l’étude d’impact et son résumé non technique, ainsi que les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32-1 du code de l’environnement. Cela inclut notamment l’avis de l’autorité environnementale, l’avis des collectivités territoriales intéressées et, le cas échéant, l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et l’avis du CNPN ou du CSRPN (R. 181-28).

L’application de la loi industrie verte va toutefois entraîner des modifications, et faire débuter l’enquête publique en même temps que l’instruction du dossier, les avis pourront alors être ajoutés en cours d’enquête publique au fur et à mesure de leur émission (qui durera au moins trois mois) et non plus uniquement à son commencement.

Malgré ces obligations, il arrive déjà régulièrement que des dossiers soient soumis au CNPN alors que la consultation du public est en cours ou s’est achevée, et l’avis CNPN ou CSRPN est fréquemment omis dans le dossier mis à l’enquête publique, contrairement aux prescriptions réglementaires.

Le rapport du commissaire enquêteur, accompagné de son avis, est ensuite transmis au Préfet pour éclairer sa décision. L’arrêté d’autorisation ou de refus du Préfet est pris après la consultation publique. Ces informations sont toutefois très difficiles à trouver pour le public, y compris pour les membres du CNPN qui recherchent les suites données aux projets qu’ils ont examinés, les sites des préfectures ne mettant pas en avant ces informations, les moteurs de recherche de ces sites étant généralement peu fonctionnels.

Le nouveau cadre réglementaire

par la Conf’

précaution : le tableau sur le seuil DP/PC n’est pas à jour.

Sur la réglementation quant aux autorisations d’urbanismes, voir à partir de la page 24 de la doctrine aveyronnaise ci-dessous ou le tableau en haut de page

Analyse des aspects réglementaires

résumé par C. Marée

Guide sur l’énergie solaire photovoltaïque en Aveyron

page 24 sur les procédures d’urbanisme et d’autorisation environnementale

précaution : l’instruction ministérielle de février 2025 précise bien que les projets se réclamant « ombrières » doivent être considérés par les CDPENAF comme des projets « agrivoltaïque »

Ou ci-dessous

Instruction ministérielle de février 2025, analyse

Instruction ministérielle en intégralité

Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers